Esta semana me han regalado la edición de Ariel de Utopía, que es la versión del clásico de Tomás Moro, con introducción de China Mieville y textos de Ursula K. Le Guin. Esta obra se considera fundacional dentro de la ficción especulativa, de este subgénero que imagina mundos mejores, sin desdeñar ciertas dosis de crítica y sátira de su presente contemporáneo. Cabe entonces preguntarse qué es y para qué sirve la utopía, y si todas las culturas han tenido las suyas. Y por supuesto, la misma pregunta sirve para la distopía.

La utopía a través de las culturas

El paraíso perdido

Lo primero que se me ocurre es pensar en las utopías del mundo clásico. Si nos enmarcamos, no sin cierta ilusión fantástica, en una tradición heredera de griegos y romanos, parece lógico acudir allí en busca de las fuentes originales. Y encontramos lo que, de una u otra forma, esperábamos:

Dentro de las utopías platónicas, resulta complicado interpretar hasta qué punto las ideas utópicas de Platón lo son de su tiempo, o tan solo de su escuela de pensamiento.

En cualquier caso, Platón da en La Atlántida una primera visión de un mundo idealizado, perdido en el pasado. En su apogeo, los atlantes son la expresión armónica de la vida en la Tierra. Otra cosa es que de su arrogancia y corrupción nazca su destrucción.

Sin salir de Grecia, Hesíodo, tres siglos antes, había imaginado La edad de oro, una idealización del primitivo salvaje, un tiempo pretérito en el que los humanos vivían en paz y sin preocupaciones. Una naturaleza abundante permitía la existencia sin trabajo, sin luchas por los recursos ni envejecimiento.

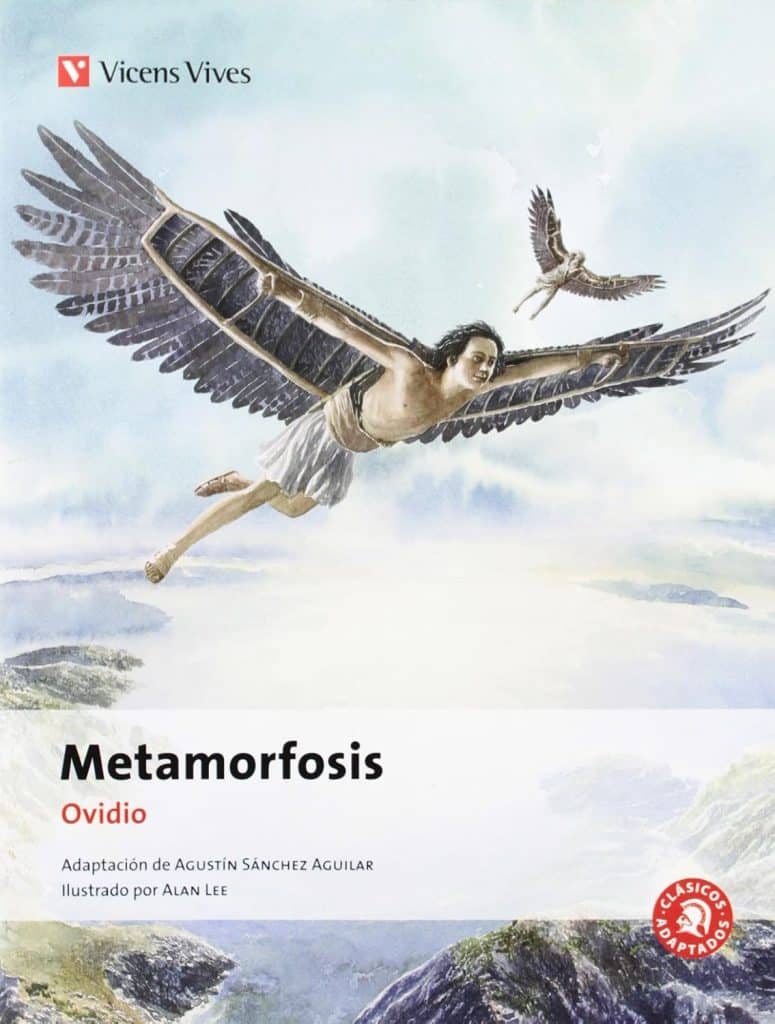

Este mito sería escogido y ampliado por Ovidio (ya estamos en Roma) en La metamorfosis.

La edad de oro resuena con la idea bíblica de paraíso, y lo hace también con el Campo de juncos egipcio. En el antiguo Egipto, las almas justas vivían en un entorno idílico, cultivando tierras sin esfuerzo, conviviendo en paz y abundancia.

La misma línea sigue el Airyanem Vaejah de los persas, el lugar donde reinaron la justicia y la prosperidad antes de la llegada del mal. Cabe decir que es una de las dieciséis tierras perfectas de Ahura Mazda (el dios supremo del zoroastrismo), y solo tenía dos meses de verano y diez de invierno. La imperfección necesaria en la perfección, supongo. Su etimología significa «cuna de los arios» y acabó derivando en el término actual Irán. Lo de los arios, ya si tal.

La misma línea de paraíso terrenal perdido en el pasado remoto siguen el hinduísmo en la Era del Kirita Yuga, el ideal chino de las Montañas de Kunlun, un lugar siempre feliz habitado por inmortales, o el Aztlán, lugar de origen de los mexicas.

Como un proyecto en común

Mencionaba La Atlántida, pero la obra utópica por excelencia de Platón es La República, una sociedad de jerarquía estricta, donde los reyes son filósofos y cada individuo tiene una función concreta para el bienestar colectivo. Para Platón la idea más sugerente era el orden, que cada individuo tuviese una función y posición dentro de una jerarquía inamovible. Un equilibrio estático.

Pero en otras culturas la utopía ha sido algo que se perseguía activamente. Entre los guaraníes existía la creencia en la existencia de una “tierra sin mal”, alcanzable mediante una vida pura (de virtud, dirían los estoicos, tan de moda) y una migración constante en su búsqueda.

Los guaraníes formaban una sociedad horizontal y poco jerarquizada. Sin embargo, se ha documentado que cuando, entre los grupos guaraníes, se comenzaba a formar una estructura jerárquica de dominación y sometimiento, las ideas y tradiciones de búsqueda de ese Yvy Mara Ey aparecían: una gran porción de dicho grupo se adentraba en las selvas y desaparecía. Obviamente, no encontraban nada, aparecían diezmados en el atlántico o el pacífico. Nunca volvían. Lo que conseguían estas búsquedas, no obstante, era mantener su propia cultura libre de jerarquizaciones y caciquismos.

Entre los malayos existía una idea similar: la tierra bajo el viento (Negeri di Bawah Angin). Esta prometía ser una tierra pacífica y próspera al sur, más allá de los monzones, donde llevar una vida sencilla y autosuficiente. Esto empujó a los malayos a explorar los mares y, posiblemente, alcanzar las islas de Java, Molucas, etc.

La utopía en la ficción

Tomás Moro (Thomas Moore) escribió su Utopía en 1516. Esa isla de Moro tiene un sistema político ideal basado en la igualdad, la educación y la ausencia de propiedad privada. Efectivamente, no hay demasiada distancia entre la Utopía de Moro y los conceptos clásicos del anarquismo, o socialismo libertario. Cada cual aporta según sus posibilidades, y recibe según sus necesidades.

Sin propiedad privada ni desigualdad se presenta también La ciudad del sol, de Tommaso Campanella en 1602. Su gobierno es una teocracia guiada por el conocimiento y la astrología.

Francis Bacon, figura clave en la revolución científica del sXVII, creó en 1627 su Nueva Atlántida. Esta sociedad se basa en la ciencia y la investigación, con una dedicación primordial en el progreso del conocimiento.

Henry David Thoreau escribió en 1854 Walden. No se considera una obra utópica, ya que en ella Thoreau describe la vida sencilla, autosuficiente en la naturaleza como el ideal de vida plena.

Pero si incluyo Walden es porque en 1948 el psicólogo conductista B.F. Skinner escribió Walden Dos, que sí es una utopía en toda regla. La sociedad que plantea Skinner se rige por los conceptos del conductismo, y está diseñada para la felicidad a partir del control del comportamiento, la eliminación de motivaciones egoístas y de la desigualdad; manteniendo la diversidad.

Aldous Huxley, reconocido por su distópica utopía de Un mundo feliz, también exploró la utopía en La isla, una apuesta por la espiritualidad y la educación como pilares de una sociedad armoniosa. Y una referencia a Moro.

«Oye, que se te acaba el post y no has mencionado una obra de Ursula K. Le Guin».

Cierto.

Los desposeídos es la utopía de Le Guin. Una sociedad anarquista sin propiedad privada, gobierno, en la que el egoísmo es el peor de los pecados. Le Guin tiene la inteligencia de dejar ver que esa, su sociedad utópica, tampoco es un proyecto acabado. Le Guin sabía, que para algo era antropóloga, que toda sociedad humana está en constante movimiento, adaptándose al contexto. Que una sociedad estática no es una utopía en condiciones.

Entonces: ¿qué es utopía?

La utopía es una necesidad. En palabras de China Miéville en ese libro que recibo:

«La utopía responde a una necesidad: la de decir no. La necesidad radical, vital, de no sancionar lo dado».

O como decía Eduardo Galeano, el derecho a soñar, el derecho al delirio.

Podemos distinguir dos tipologías muy diferenciadas de utopía:

Por un lado, las que remiten a un pasado perdido, las que trasladan la culpa y la penitencia al presente, en el que se deben purgar los pecados.

Y las que remiten a un futuro en construcción, a un mundo de posibilidad a través del proyecto común. A la posibilidad de coexistir sin violencia ni agresión, sin que los recursos sean apropiados por nadie ni sean generatriz de desigualdades y miseria.

Unas y otras responden a distintos planteamientos ideológicos. Unas y otras representan distintas aspiraciones. Son universales, en tanto que parece que toda cultura humana tiene uno o varios planteamientos utópicos. Y a la vez son diversas, pues estas utopías pueden presentarse de muy diferentes formas.

Y entonces, si la utopía aparece en toda cultura humana, ¿qué función cumple? ¿para qué existe?

El propio Galeano se dedicó a compartir las palabras de Fernando Birri al respecto:

«La utopía está en el horizonte, si yo camino diez pasos, ella se aleja diez pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré. ¿Para qué sirve la utopía? Sirve para eso: para caminar».